Plus qu’un simple entraîneur, le sélectionneur national incarne un pays, une vision du jeu et, souvent, une part d’identité collective. Dans le football moderne, cette fonction si particulière se situe à la croisée de la politique sportive, de la communication et du management de très haut niveau.

Si les entraîneurs de clubs ont un contact quasi quotidien avec leurs joueurs, le sélectionneur, lui, doit bâtir une équipe cohérente avec un groupe qu’il ne voit que par intermittence. Il ne dirige pas une équipe au sens traditionnel, mais une sélection : un agrégat de talents issus de clubs, de cultures et de mentalités différentes. Cela suppose un sens aigu de l’observation, une grande rigueur dans la préparation et une intelligence relationnelle rare.

Contrairement à une idée reçue, le sélectionneur n’est pas un simple « superviseur » ou « assembleur ». Il a une vision du jeu, définit un plan de travail à chaque rassemblement, et surtout, doit faire des choix cruciaux, parfois impopulaires, entre des dizaines de joueurs potentiellement sélectionnables. Être sélectionneur, c’est donc savoir trancher.

Une pression nationale immense

L’un des traits distinctifs du poste est la pression publique et médiatique. En sélection, l’échec est plus visible, plus retentissant. L’entraîneur d’un club peut rater une saison et rester en poste. Le sélectionneur, lui, joue sa crédibilité sur un tournoi. Une mauvaise Coupe du monde, un Euro décevant, et le couperet tombe.

Cette exigence du résultat est accrue par le fait que le sélectionneur est perçu comme un « représentant de la nation ». Sa moindre décision – choix d’un gardien, titularisation d’un attaquant, sélection ou non d’un joueur d’origine étrangère – peut être scrutée sous l’angle politique, culturel ou identitaire.

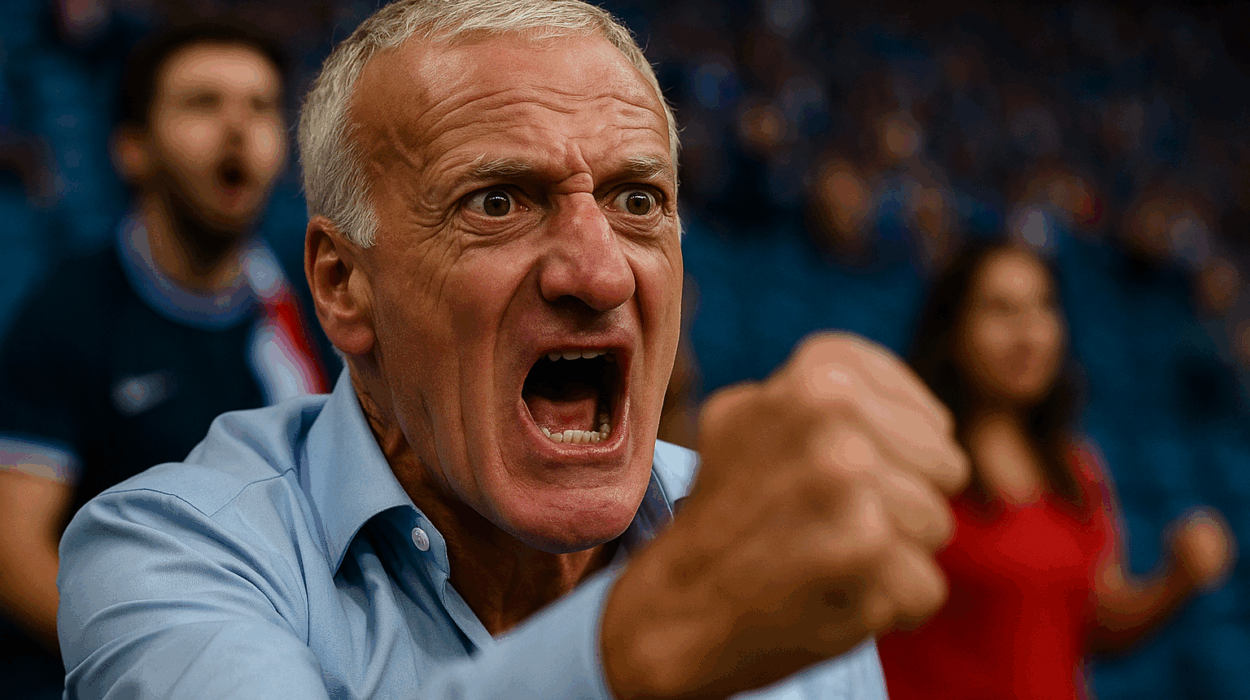

Dans certains pays, comme le Brésil, l’Argentine, ou encore la France, le sélectionneur devient une personnalité publique au même titre qu’un ministre. Aimé Jacquet en 1998 ou Didier Deschamps en 2018 ont connu la ferveur populaire après leurs victoires, mais aussi l’hostilité en amont des compétitions. La critique fait partie intégrante du poste.

Gérer les egos et créer un collectif

Autre difficulté majeure : la gestion des égos. En sélection, les joueurs arrivent avec leur statut de star, leurs habitudes de club, et parfois des tensions personnelles entre eux. Le rôle du sélectionneur est alors de fédérer, créer une cohésion en un temps très limité. Didier Deschamps a souvent rappelé l’importance du « vivre ensemble », de l’état d’esprit, quitte à se priver de certains talents jugés trop clivants.

Créer une dynamique collective ne se fait pas en un seul rassemblement. Cela nécessite un travail de fond, une fidélité dans les convocations, et une stratégie claire. Des sélectionneurs comme Joachim Löw avec l’Allemagne ou Fernando Santos avec le Portugal ont su installer une continuité sur plusieurs années. À l’inverse, d’autres, comme Marc Wilmots avec la Belgique, ont échoué à tirer le meilleur d’une génération pourtant dorée.

Des profils très différents

Le profil des sélectionneurs varie beaucoup selon les pays. Certains, comme Roberto Mancini ou Luis Enrique, arrivent avec un vécu prestigieux en club. D’autres, à l’image de Walid Regragui avec le Maroc ou Zlatko Dalić avec la Croatie, émergent sur le devant de la scène internationale avec un passé plus discret mais une approche innovante. Ce qui compte, c’est la capacité à comprendre l’environnement local, le réservoir de joueurs, et à créer une alchimie en compétition.

La tendance actuelle est à la modernisation du poste. Les sélectionneurs sont aujourd’hui accompagnés de staffs de plus en plus étoffés : analystes vidéo, préparateurs mentaux, spécialistes du sommeil ou de la nutrition. Car en tournoi, chaque détail compte.

L’obsession du résultat, mais pas seulement

Le sélectionneur reste jugé avant tout sur ses résultats. Un parcours victorieux en phase finale sauve les erreurs passées. Mais au-delà des chiffres, certains sélectionneurs laissent une empreinte durable, comme Marcelo Bielsa avec le Chili ou Hervé Renard avec l’Arabie saoudite et le Maroc. Ils marquent une génération par un style, une attitude, ou un message porté.

En somme, être sélectionneur, c’est être à la fois technicien, meneur d’hommes, diplomate, pédagogue, parfois même psychologue. C’est vivre dans l’incertitude permanente, sous le feu des projecteurs, avec peu de marge d’erreur mais un potentiel de reconnaissance immense.