Désormais omniprésentes, les technologies impactent la prise de décision arbitrale. Que faut-il en penser ? Entre gain d’équité et perte d’instinct, le débat fait rage dans tous les sports.

Du sifflet à la puce électronique

Il fut un temps où l’arbitre faisait foi. Unique détenteur de l’autorité sur le terrain, il tranchait, seul face à 22 joueurs, 80 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs. Mais ce temps semble révolu. Aujourd’hui, l’arbitre est assisté, épaulé, corrigé… parfois même contesté par la technologie.

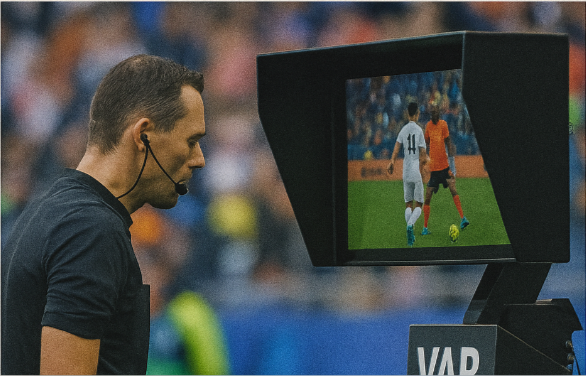

VAR dans le football, goal-line technology, hawk-eye au tennis, assistance vidéo en rugby, arbitrage électronique en escrime ou au judo… Les sports professionnels ont cédé à l’ère numérique. L’objectif est clair : limiter les erreurs humaines, garantir la justice du jeu.

Une révolution silencieuse mais massive

L’introduction de la vidéo dans l’arbitrage footballistique fut longtemps repoussée. Jugée trop intrusive, contraire à l’esprit du jeu, elle a pourtant été adoptée dès la Coupe du Monde 2018. Et depuis, elle ne cesse de s’imposer. Hors-jeu millimétriques, fautes invisibles à l’œil nu, simulation, main involontaire… Tout est passé au crible.

Dans le tennis, le hawk-eye est devenu la norme. Les joueurs peuvent contester une décision avec une « challenge » et les images parlent. Le rugby, plus prévoyant, a intégré depuis longtemps un arbitrage vidéo via le TMO (Television Match Official) pour vérifier les essais ou les fautes violentes.

Même dans les disciplines de combat, des capteurs électroniques permettent de mesurer l’impact des coups, comme au taekwondo, ou la surface touchée.

Plus de justice, vraiment ?

Les défenseurs de ces innovations avancent un argument imparable : la vérité. Une main dans la surface, un but refusé injustement, une faute non sanctionnée… la vidéo répare les erreurs. Elle apaise les tensions, crédibilise les décisions, désamorce les polémiques.

Mais la réalité est plus complexe. Car la technologie n’élimine pas l’interprétation. Un tacle « limite », une main « involontaire », un contact jugé « légèrement excessif »… les ralentis, même ultra précis, ne rendent pas toujours la vérité objective. Ils changent la perspective, pas nécessairement le jugement.

Pire : l’usage de la vidéo peut créer de nouveaux conflits. Le public ne comprend pas toujours les décisions, la temporalité du jeu est cassée, l’émotion du but est suspendue à un verdict froid. Le football, sport d’instinct, devient un sport de vérification.

Un jeu ralenti, voire déshumanisé

C’est l’un des grands reproches adressés aux technologies d’arbitrage : la perte de spontanéité. Les célébrations sont différées, les matches entrecoupés, les spectateurs dans l’incompréhension. Dans certains cas, il faut plusieurs minutes pour valider une action. L’euphorie se dilue.

Les arbitres eux-mêmes peinent à trouver leur place. Doivent-ils suivre leur instinct ou attendre l’avis du VAR ? Peuvent-ils encore « sentir » le jeu, anticiper, gérer un match ? Certains experts estiment que la technologie dépossède l’arbitre de son rôle, le transformant en simple exécutant.

Et que dire des joueurs ? Ont-ils encore la même liberté, la même audace, s’ils savent qu’un mauvais geste sera scruté, sanctionné, même après le coup de sifflet ?

Un arbitrage à plusieurs vitesses

Autre sujet sensible : l’inégalité d’accès. Toutes les compétitions ne peuvent pas s’offrir les mêmes outils. En Ligue 1 ou en Champions League, l’arbitrage vidéo est présent. Mais en Ligue 2, en Coupe de France chez les amateurs, sur les tournois régionaux, le bon vieux sifflet règne encore.

Résultat : les règles ne s’appliquent pas de la même manière selon le niveau. Un même geste peut être sanctionné dans un match télévisé et ignoré dans un match de quartier. Une situation qui interroge sur l’équité du sport, et sur l’universalité des règles.

Vers un arbitrage hybride ?

La solution réside peut-être dans l’équilibre. La technologie ne doit pas remplacer l’humain, mais l’épauler. Elle peut être utile dans les cas objectifs (hors-jeu, franchissement de ligne), mais doit laisser à l’arbitre la liberté de juger les situations subjectives.

Former, accompagner, responsabiliser les arbitres reste essentiel. Leur parole, leur posture, leur pédagogie sont indispensables pour faire accepter les décisions, avec ou sans technologie.

Car un bon arbitrage, ce n’est pas une science exacte. C’est un art délicat, fait d’intuition, de sens du jeu et de respect.

Et c’est peut-être là que réside le vrai défi : faire cohabiter la précision des machines et la sagesse des hommes.